快速试错理念(Fail Fast Ethos)。使用Procreate制作的插图 时至今日,设计与开发领域正深陷于人工智能(AI)与氛围编码(vibe coding)变革力量的影响之中。无论是支撑Figma Make的MCP服务器、AI驱动的设计系统,还是Claude、Lovable、v0.app、Cursor等AI编码辅助工具,设计/开发团队制作原型的速度都在飞速提升——这种变化既令人振奋,又让人些许沮丧。有趣的是,本文的创作灵感源自Shopify用户体验(UX)副总裁的一条推文。

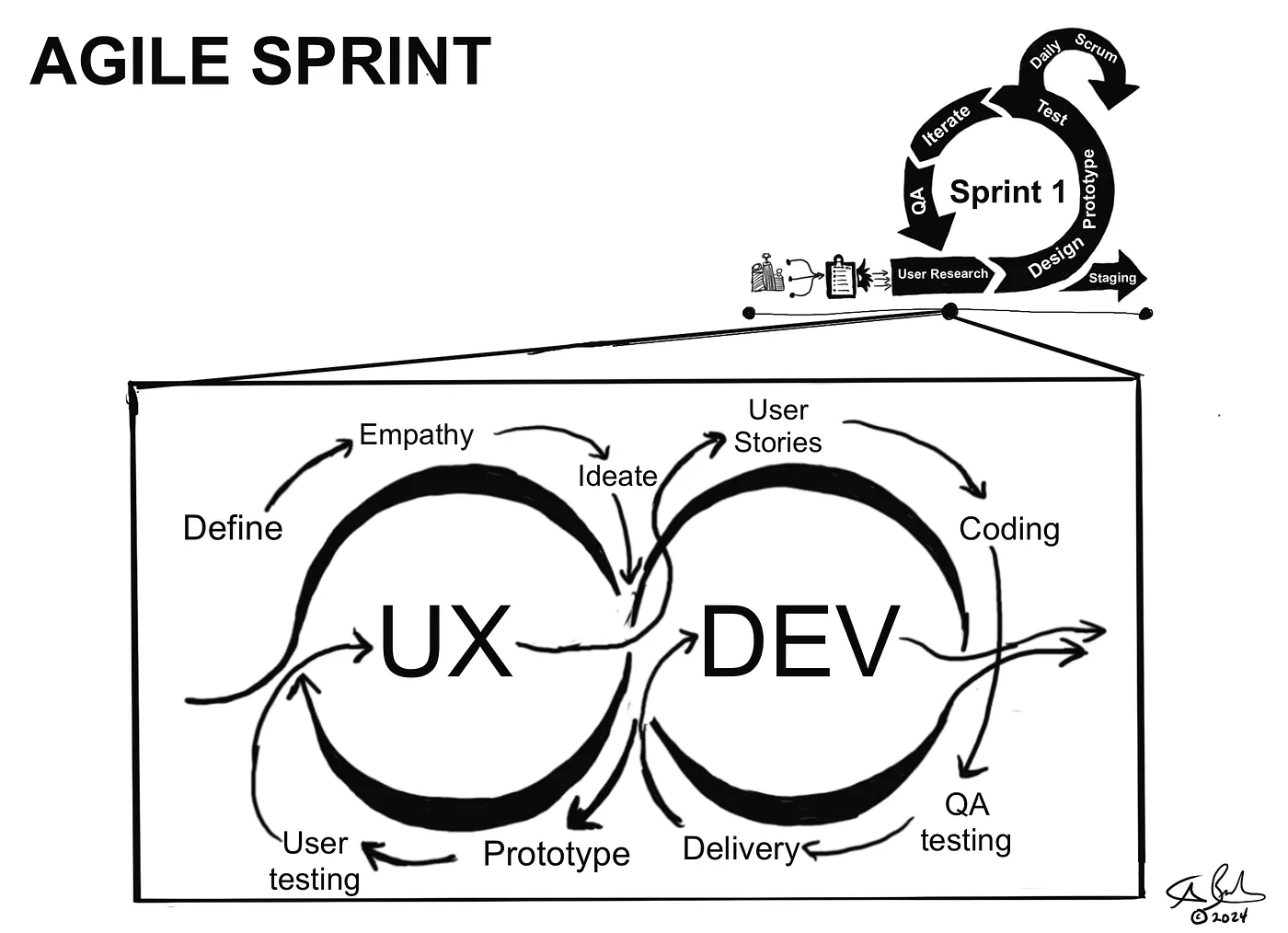

https://x.com/CynthiaSavard — Shopify用户体验副总裁 事实上,设计与开发之间的界限从未如此模糊;坦白而言,二者原本也没有清晰的界定。随着这一界限逐渐消失,AI辅助原型设计愈发看重设计师的两项能力:一是能秉持原则采取行动,二是能遵循团队可执行的设计流程——而原型制作与用户测试在其中扮演着关键角色。以原型制作为核心的工作模式必然伴随着大量失败,接下来我们就来深入探讨这一话题。

鲍勃·迪伦(Bob Dylan)——《Subterranean Homesick Blues》(官方视频)https://giphy.com/gifs/fail-black-and-white-bob-dylan-li0dswKqIZNpm 快速试错理念适用于设计与开发流程的方方面面,甚至有望延伸到更广泛的领域。“快速试错”这一概念已得到设计师、企业家、初创企业社群、商业圈等群体的广泛推崇。其核心逻辑是:设计师(及其所代表的软件团队)可在小范围用户群体中测试想法,主动“试错”,从而避免将这些“失败”的想法推向更广泛的用户群体。最终目标是通过测试,只将最优想法呈现给用户。快速试错的本质是学习,它能帮助团队建立一种思维模式,最终提升设计与开发团队的工作效率。

2013年左右用于快速用户测试的K-12卡片分类概念图 举个例子,我曾参与过一个K-12(中小学阶段)学习应用的开发。当时我们在设计面向8年级学生的互动数学游戏,需要测试卡片分类练习的设计概念是否合理。我们假设13至14岁的学生熟悉扑克牌,于是基于扑克牌设计了一套用户界面(UI);但在推进这一方案前,我们先邀请了几位8年级学生进行测试。幸运的是,测试发现学生们对扑克牌设计感到困惑,认为其“显得幼稚”。这次尝试虽以失败告终,但我们迅速调整了卡片设计——减少扑克牌元素,增加更多带有内容的3×5英寸闪卡,最终得到了测试者的认可。

对于新手设计师而言,你或许更能理解快速试错的意义——因为你的初始方案往往不够完善。此时的你仍在积累经验,期望一开始就能设计出高质量、精细化的方案并不现实。请不必为失败焦虑,因为每一次失败都是快速试错的机会,能帮你积累大量经验。尽情在这个过程中探索,尽可能汲取知识。但挑战在于,设计、开发与AI领域的知识体量庞大,需要学习的内容还有很多。

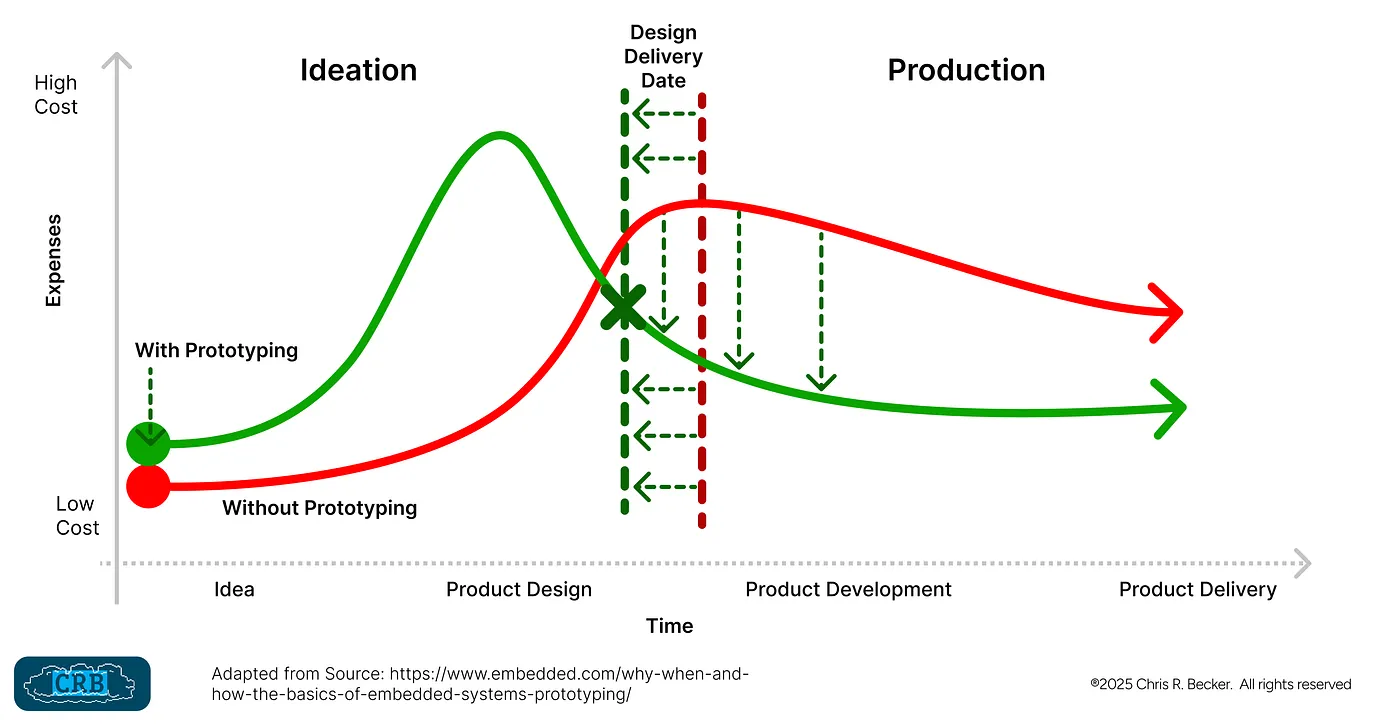

当你践行快速试错方法时,会在AI辅助的设计与开发中采用高效且低成本的方式。快速制作技能(包括草图绘制、纸质原型制作、AI辅助快速代码原型开发等)能帮助你迅速识别问题,进而指导设计与开发的迭代优化。设计中的“失败”并非意味着停滞不前,而是要以失败为指引,逐步走向解决方案与成功。

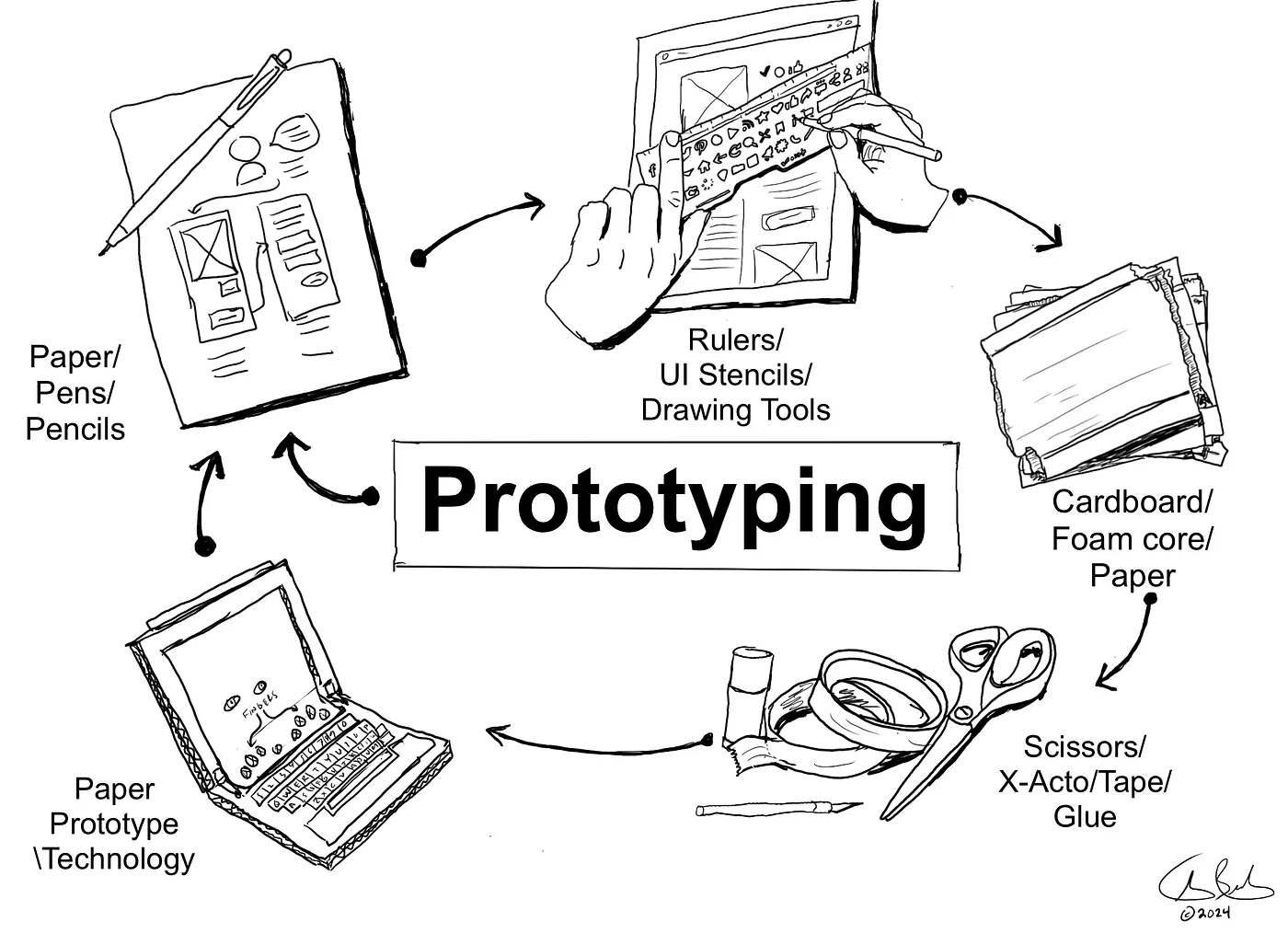

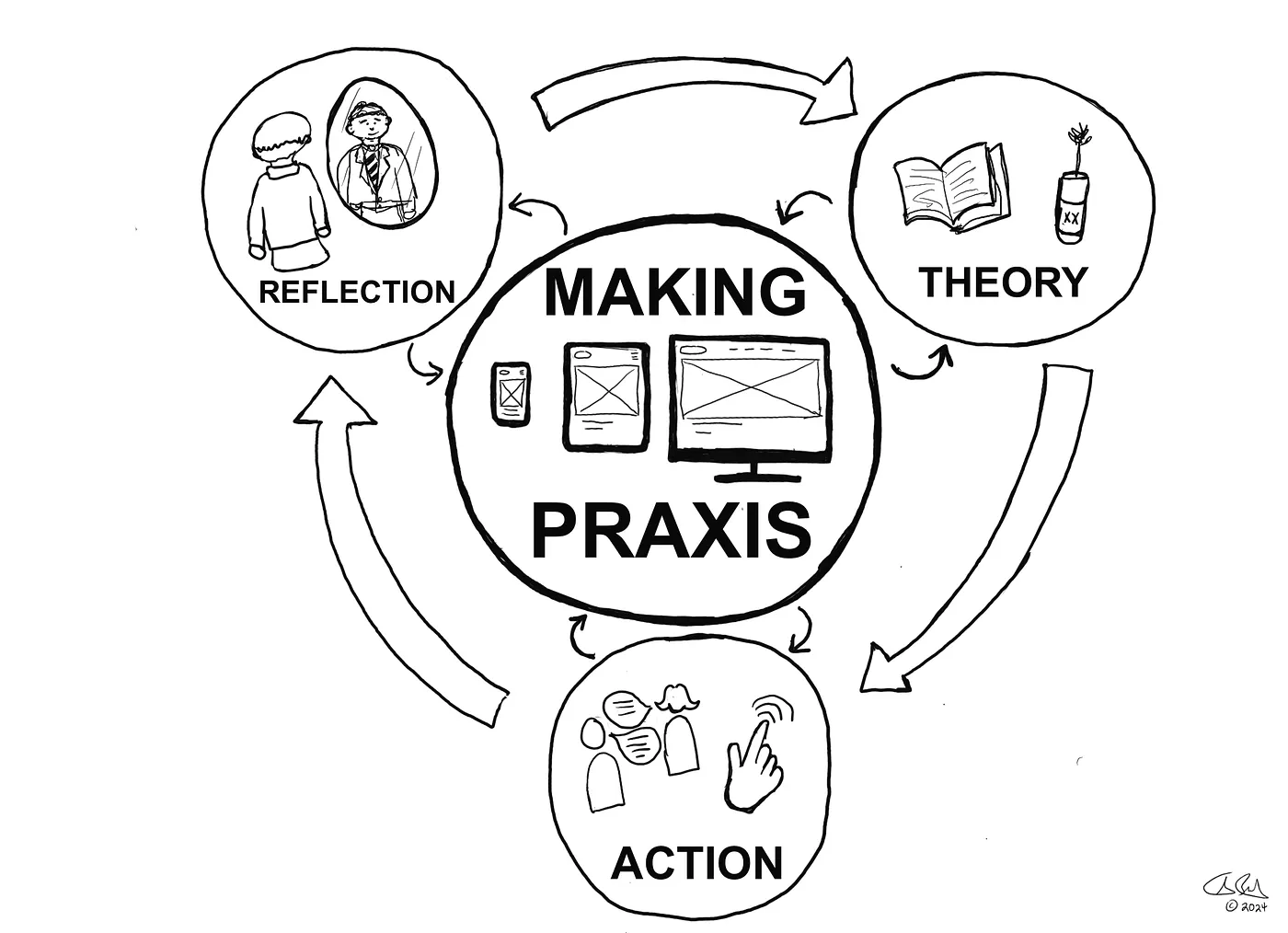

低保真原型迭代周期(Low Fidelity Prototyping Cycle) 在失败中探索的最佳途径是制作原型,而原型制作的核心价值就在于“允许出错”并从中学习。在开发软件解决方案时,设计师的目标应是验证方案有效性,了解方案是否切实可行。无论你是设计领域的新手还是资深从业者,都应通过原型制作尽早、频繁地试错,并且在整个职业生涯中始终秉持快速试错理念。

“失败”往往带有负面含义,这种观念在教育体系中不断被强化。在中小学或大学课程中,“F”(代表不及格)的成绩被视为严重表现不佳的信号。在课堂场景中,这样的“失败”评估能帮助学生明确需要进一步学习的领域。

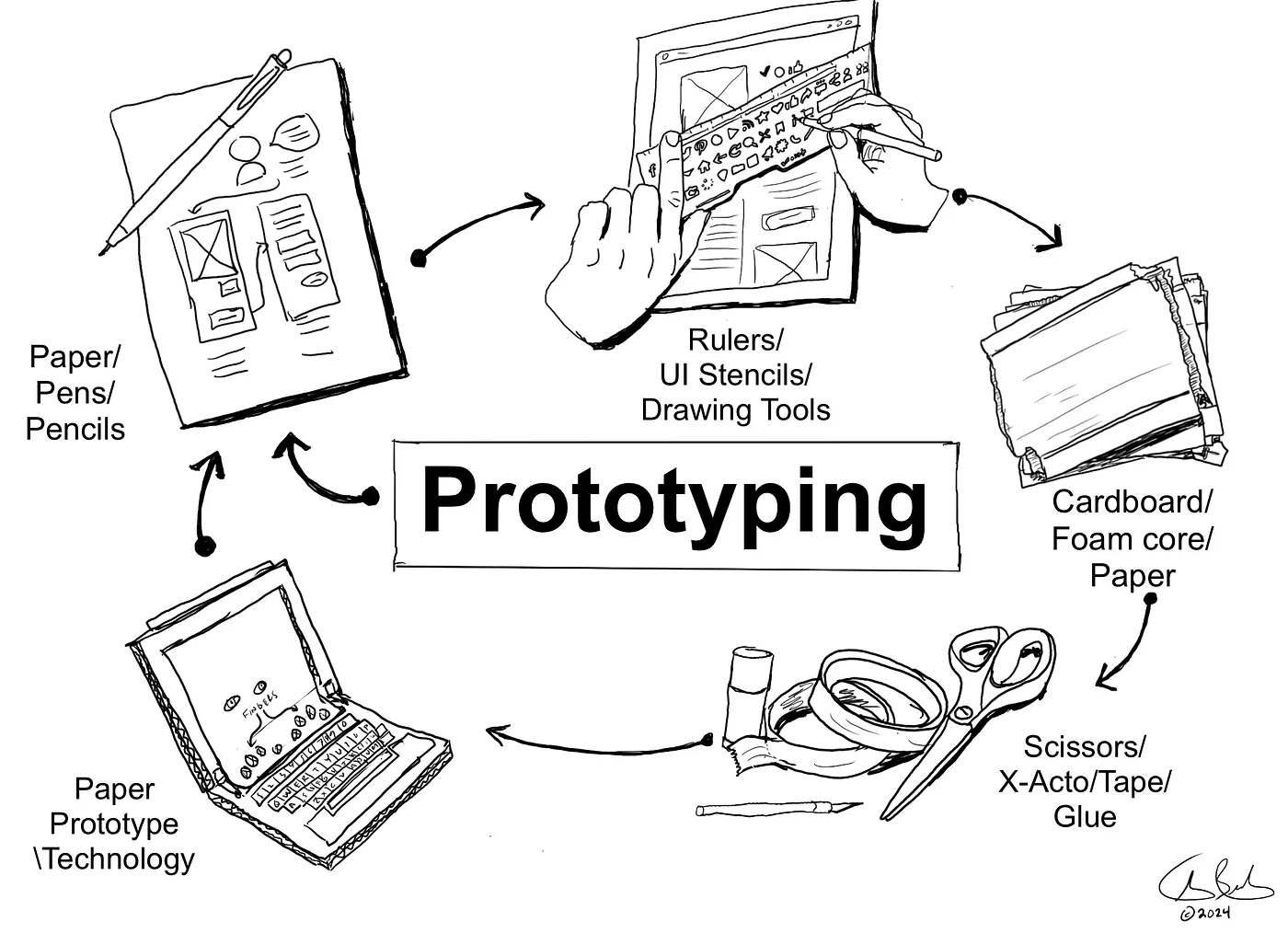

“一切都还好”表情包(Everything is fine meme)https://giphy.com/gifs/this-is-fine-QMHoU66sBXqqLqYvGO 但对设计师而言,失败是工作推进的体现,是进步的信号。若设计师提出的方案未能解决用户问题,只需通过用户测试对原方案进行修改与优化即可。尤其是早期失败,能让设计师迅速调整方向——从长远来看,这种调整并非失败,而是企业走向成功的关键一步。早期试错不仅能避免后续更大的失败,至少也能降低产品推向市场的长期成本。

AI辅助原型设计应能在流程早期激发更多创意,理想情况下还能降低解决方案的总体开发成本,助力产品走向市场、服务全球用户。

原型优先的成本降低依据来源:https://www.embedded.com/why-when-and-how-the-basics-of-embedded-systems-prototyping/ 在AI与速度带来的热潮中,我们也需密切关注整体生产情况:在流程早期采用AI原型,是否能在后期产出经过用户测试、质量更高的成果?我真心希望答案是肯定的,否则AI的应用将沦为巨大的干扰项。设计与开发团队应将AI辅助原型设计的重心放在提升质量上,而非仅仅追求快速交付。